I fondi pergamenaceo e cartaceo dell’archivio parrocchiale di San Cesidio se risultano molto ricchi rispetto ad altri dello stesso genere, sono in realtà soltanto dei frammenti sopravvissuti ad una storia conservativa segnata da numerosi eventi traumatici. Fra le carte riguardanti la vita amministrativa della collegiata c’è infatti un unico documento che può essere collegato con relativa immediatezza ad opere medievali ancora conservate nella chiesa e nello specifico all’edicola di Santa Caterina posizionata nella navatella destra e ad altri pezzi erratici attualmente ricoverati nella cripta. Si tratta di un atto notarile rogato da Andreas Luce de Casilveiro il 1 settembre 1394 davanti alle porte ‘ecclesie Sancti Cesidii de Transaquis’. Alla presenza del vescovo dei Marsi Gentile, compaiono Herricus Bartholomei Herrici, l’abate Alessandro e i canonici del Capitolo. Enrico, mosso dalla devozione nei confronti della chiesa di San Cesidio e dei suoi ‘cultores’, ordina di far restaurare a sue spese la cappella insignita sotto il titolo di Santa Caterina d’Alessandria e di erigervi in seguito (il testo recita ‘postmodum’) due altari, uno dedicato alla santa e l’altro a San Tommaso apostolo.

Lo stesso Enrico dispone che nella cappella venga data sepoltura da una parte a sé e ai membri della sua casata (sia progenitori che discendenti) e dall’altra all’abate Alessandro, ai canonici del Capitolo e ai loro successori. Già soltanto sulla base di questi dati è possibile riconoscere nella Santa Caterina e nell’arredo pensile che la inquadra, quanto resta dell’altare a lei dedicato. Se poi questi dati vengono incrociati con le informazioni tramandate sia da Muzio Febonio (rettore della collegiata dal 1631 al 1650) sia dalle visite pastorali, allora l’ipotesi si trasforma in certezza. La messe documentaria è, infatti, talmente ricca che si può ricostruire con puntualità anche la collocazione seicentesca dei due altari. Lo storico marsicano, nella sua Historia Marsorum edita postuma nel 1678 ma conclusa entro il 1662, ricorda che il sacello di Santa Caterina era caratterizzato dalla statua della santa, mentre di quello intitolato a San Tommaso dice che fu rinnovato grazie al lascito testamentario del suo antenato, Francesco Febonio. Rilevando soltanto la contiguità dei due altari, non indica con precisione la loro collocazione la quale, tuttavia, può essere dedotta dalla descrizione della chiesa contenuta nella visita pastorale del 1637. Come fa notare Francesca Geminiani, sebbene l’aggiunta della quarta navata di San Cesidio sia fatta risalire dalla letteratura erudita al 1618 – abate Cicerone De Blasis –, non c’è nessun riscontro documentario che lo dimostri con certezza, se non la suddetta visita che, dopo i presunti vent’anni dall’ampliamento, registra le cappelle qui situate secondo la successione che si ritrova nella pianta settecentesca del Mezzadri: del Santissimo Rosario, della Madonna della Neve, di Sant’Antonio abate, di Santa Maria delle Grazie, di San Tommaso apostolo. La cappella di San Tommaso Apostolo era dunque la prima a partire dalla controfacciata e che essa fosse quella dei due altari in questione è provato dal fatto che sempre nella visita del 1637 il vescovo dei Marsi, Lorenzo Massimi, vede qui l’altare di San Tommaso e ne lamenta il pessimo stato conservativo. «Diruto» e «privo di tutte le cose necessarie per celebrare», perde l’obbligo di cappellania «d’una Messa la settimana», che viene trasferito all’altar maggiore. Ad ulteriore conferma che si tratti dell’altare di San Tommaso ancora nella sua veste tardogotica, la visita attesta che la cappella è sotto lo ‘jus patronato’ di Francesco Febonio, lo stesso che Muzio, come si è detto sopra, indica quale datore testamentario di un cospicuo lascito da destinare al rinnovamento di questo arredo. Rinnovamento che fu dunque realizzato entro il 1662, quando lo storico marsicano descrive l’altare già aggiornato in forme barocche. Si deve invece rilevare che la visita del 1637, così come le successive (1638 e 1675), non citano mai l’altare di Santa Caterina, non perché non fosse qui conservato – si tenga presente sempre la testimonianza in presa diretta di Febonio – ma perché, a differenza dell’altare tommaseo, questo aveva perso quella centralità cultuale (ragion per cui forse non fu rinnovato) che vantava a fine Trecento, quando se ne disponeva la costruzione in una cappella intitolata alla stessa santa alla quale esso doveva essere consacrato.

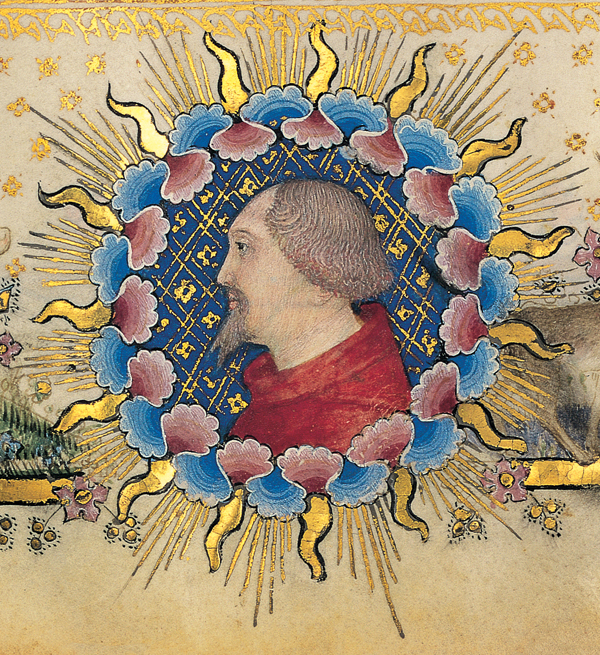

Se dunque è stato possibile, grazie ai numerosi referti documentari in nostro possesso, ricostruire con puntualità la collocazione dei due altari nella chiesa seicentesca, non è possibile fare altrettanto nell’edificio di fine Trecento-inizi Quattrocento, considerando che l’atto notarile del 1394 è del tutto evasivo rispetto a questo tipo di informazioni e che non ci sono altre fonti dirette o indirette a riguardo. È un’operazione critica molto complessa anche quella di ricostruire l’aspetto originario dei due arredi. Se si parte da ciò che suggerisce l’attuale configurazione del gruppo cateriniano , è verosimile ipotizzare che questo altare fosse del tipo a baldacchino. Ieri come oggi il coronamento cuspidato, profilato da grandi fiori e chiuso da un rigoglioso cespo vegetale dal quale emerge una pigna, inquadrava la statua della santa posta, con ogni probabilità, in una nicchia ricavata in spessore di muro. Questa, non molto profonda, doveva consentire al simulacro di posizionarsi al di sotto dell’intradosso voltato del coronamento il quale, avendo la stessa struttura compositiva attuale, era retto dagli angeli stilofori, i cui basamenti scaricavano (vista l’ampiezza della superficie aggettante) su due colonnine che, vere strutture portanti, poggiavano direttamente sulla mensa. Per quanto riguarda l’altare di San Tommaso, l’assenza del dato materiale complica di molto le cose; tuttavia nella cripta sono ricoverate due ghimberghe gattonate gemelle che, stilisticamente e dimensionalmente affini al timpano cateriniano , aiutano a ipotizzare ricostruzioni verosimili. La conservazione delle due ghimberghe suggerisce che questo altare doveva essere del tipo a ciborio. Escludendo che altre siano andate perdute durante il rinnovamento seicentesco, è plausibile ipotizzare che la struttura del ciborio non fosse né addossata a parete, né inserita autonomamente nello spazio ma che, articolandosi in due facce disposte fra loro ad angolo retto, sfruttasse a sua volta un angolo della cappella per circoscrivere un’area sacra al centro della quale era posizionato l’altare. Passando ora alla valutazione stilistica dei due altari, si dispone già di un ottimo riferimento avanzato da Francesco Gandolfo per il gruppo scultoreo cateriniano. Si tratta del monumento funebre di Lalle Camponeschi in San Biagio – ora San Giuseppe – a L’Aquila che, connettendosi alla questione di Gualtieri d’Alemagna, vincola tali arredi alle componenti teutoniche presenti nell’intricato tessuto artistico dell’Abruzzo tardogotico. Il fatto che queste componenti si manifestino, stando quanto meno alle opere conservatesi, poco prima del primo quarto del XV secolo, non contraddice il documento del 1394 – dove, si ricordi, il committente dispone soltanto l’erezione degli altari dopo il restauro della cappella – anzi si rivela determinante per stabilire precise coordinate cronologiche.

La tomba Camponeschi, datata 1432, è al centro di una lunga kermesse attributiva in base alla quale una parte della critica la considera autografa del Gualtieri d’Alemagna che firma venti anni prima il monumento funebre di Restaino Caldora nella badia morronese di Sulmona, mentre l’altra parte, ne riconosce soltanto un rapporto di derivazione tipologica rispetto all’esemplare più antico. Questa seconda posizione è certamente più condivisibile, a causa delle effettive distanze stilistiche fra le due opere, non colmabili neppure appellandosi al ventennio che le separa. Il monumento funebre di Lalle Camponeschi è espressione dell’acclimatamento transalpino alla plastica locale, già permeata in quegli anni da un forte legame con la scultura napoletana durazzesca, come dimostra sia questo caso specifico, per il quale è stato indicato a ragione un rapporto con il monumento funebre di Ladislao seppure mediato da modelli padani, sia l’attività in Abruzzo di scultori partenopei. La componente nordica Camponeschi, a sua volta, non trova ragione soltanto nella maniera nitida e affilata tipica di Gualtieri. Si distingue infatti una cifra stilistica ricca, vibrante, caratterizzata da un iper-decorativismo vegetale che, esito insistito del misurato virtuosismo Caldora, si ritrova in forme ancor più accentuate nelle sculture di Trasacco. Al fine di comprendere quali siano gli ingredienti fondamentali dello sfaccettato linguaggio figurativo nordico, che a partire dal primo quarto del XV secolo penetra nella provincia più settentrionale del Regno, è utile ripercorrere la vicenda, anche in questo caso molto dibattuta, di Gualtieri d’Alemagna. Si concorda con quanti sostengono l’identità del Gualtierius de Alamania attivo fra L’Aquila e Sulmona nel primo quarto del XV secolo con il Gualtieri de Monich o Walter Munich documentato dal 1399 al 1407 nel cantiere del duomo di Milano e con il Gualterius Johannis de Monaco ingaggiato il 3 maggio del 1410 dall’Opera di Orvieto, insieme al suo socio Johannes Berti de Mediolano. La letteratura critica, infatti, analizzando la cifra stilistica del monumento funebre Caldora o di quello Camponeschi ha sempre fatto riferimento in modo più o meno diretto alla cultura internazionale sviluppatasi alla corte viscontea di Milano e in particolare nella fabbrica del duomo, dove gli artisti, che vi lavorarono più anni come Gualtieri, rimasero segnati da un’esperienza di cantiere, all’indomani della quale la loro cifra stilistica era inevitabilmente divenuta altro. Dopo la morte di Gian Galeazzo Visconti avvenuta nel 1402, molti scultori abbandonarono Milano per prendere la via del Sud.

In questa loro discesa alcuni fecero tappa in un’altra grande fabbrica dell’epoca, ovverosia nella cattedrale di Orvieto dove, come si è detto, Gualtieri venne assunto nel 1410 insieme al suo socio Giovanni Berti da Milano e dove già dall’inizio del secolo erano attivi altri scultori tedeschi. È probabile che il collaboratore di Gualtieri lo abbia seguito anche in Abruzzo. Ipotizzare qui la presenza di uno scultore molto più vincolato alla lezione dei principali maestri attivi nel duomo di Milano fra fine Trecento e inizi Quattrocento, significa poter spiegare perché i modi di Hans von Fernach, di Giacomo da Campione e delle maestranze campionesi che essi dirigevano, siano rintracciabili in importanti opere plastiche commissionate dalle principali casate baronali abruzzesi e dai loro suffeudatari (i CantelmoCaldora, i da Celano, i Camponeschi-Gaglioffi e non da ultimo i Bartholomei). Il rigoglio della vegetazione rampicante, quasi carnivora, che caratterizza l’edicola della Santa Caterina di Trasacco deriva infatti dalla sovrapporta della sagrestia meridionale del duomo di Milano , realizzata da von Fernach fra il 1390 e il 1395. Forme architettoniche espanse, profilate da grandi motivi fitomorfi che invadono i piani di posa delle figure sono l’elemento caratterizzante di una sintassi decorativa rigogliosa ed esuberante. Sintassi che, al tempo stesso, non rinuncia a misurare le sue linee, come dimostra la festonatura ad archetti trilobi che frangia l’arco a tutto sesto del timpano di coronamento della santa abruzzese , citazione, sebbene in versione tridimensionale e dal ritmo più serrato, di quella che inquadra la cosiddetta ‘pala di Giacomolo Antonio’ attribuita al von Fernach. Non è un caso che l’arco festonato sia utilizzato, in un evidente rapporto di derivazione da questi esemplari ma anche di loro superamento, nella lunetta di Santa Maria Maggiore a Guardiagrele realizzata da un anonimo maestro di formazione renana intorno agli anni trenta del Quattrocento. Oltre alle opere di Hans von Fernach, anche quelle di Giacomo da Campione rappresentano degli importanti riferimenti per lo scultore attivo a Trasacco. In particolare si allude alla sovrapporta della sagrestia settentrionale del duomo di Milano scolpita sempre fra 1390 e 1395, per comprendere cosa c’è all’origine dei raffinati rosoni che campeggiano al centro delle ghimberghe di San Cesidio. L’idea elaborata dal Campionese in base alla quale le pseudotraforature del clipeo diventano tre bifore destrutturate che girano fra loro in un incastro perfetto, quasi da estetica simbolista, viene reinterpretata nel nostro caso in forme più ordinarie, ma per questo non meno efficaci. Sei petali acutiformi che ruotano in modo concentrico conservano il tema della micro-architettura destrutturata, in quanto sono percorsi al loro interno da un disegno che ricorda le forme di una monofora. Per quanto riguarda le statue, invece, è necessario rilevare che si è lontani dallo stile espressivo, pungente e di superficie elaborato da von Fernach e dai due capi-cantiere Giacomo da Campione e Giovannino de Grassi. Il sistema di costruzione plastica degli angeli e della Santa Caterina è basato infatti su un’essenziale frontalità e staticità delle pose e su panneggi che, caratterizzati da forti stacchi tra i primi piani e i chiaroscuri delle pieghe, non riescono a dialogare con le anatomie sottostanti.

Non si tratta, tuttavia, di una distanza sostanziale, cioè in termini di cultura artistica, ma di una distanza che intercorre, nell’ambito di uno stesso linguaggio di cantiere, fra personalità di spicco che ne definiscono l’orientamento, e lapicidi che, pur tentando di seguire i modelli, non riescono a comprenderli sino in fondo. Se si fa riferimento infatti ai volti tondeggianti dai lineamenti minuti e al trattamento dei capelli a ciocche o incisi della Santa Caterina e degli angeli di San Cesidio, essi sono confrontabili con quelli dei mezzi busti entro quadrilobi scolpiti da von Fernach per la facciata della basilica di San Petronio a Bologna, a partire dal 1393. Si veda ad esempio il polilobo, trasferito già dagli inizi del Quattrocento nella cappella detta ‘della Pace’, raffigurante una Madonna con Bambino oltre che per fisionomie e capigliature anche per il busto che emerge dalla corolla vegetale secondo una soluzione mutuata dal linguaggio di cantiere della fabbrica milanese. L’idea di una commistione trasformista fra elementi fitomorfi, vestiti e capelli si ritrova infatti anche a Trasacco dove le folte chiome degli angeli diventano un tutt’uno con i racemi che ricoprono le mensole del tabernacolo. Rimane da spiegare il sistema di costruzione plastica dei manufatti di San Cesidio, che può essere chiarito con efficacia soltanto rapportando questi ai monumenti funebri Caldora e Camponeschi. La già rilevata frontalità della Santa Caterina, come pure i panneggi dilatati e coprenti derivano direttamente dai rilievi autografi di Gualtieri. In entrambi i casi le stoffe si espandono ad andamento falcato e se trattenute dai personaggi, a partire dal punto di presa, si aggrovigliano ordinatamente formando delle onde che, negli angeli di San Cesidio, si chiudono, acquistano tridimensionalità e diventano degli stretti cilindri più o meno irregolari. Questa modalità di costruire il panneggio attraverso forme geometriche si rileva anche accostando il corpetto a tubolari della Santa Caterina, di ispirazione tipicamente cortese, a quello di Restaino Caldora giacente o all’abito di Rita Cantelmo con la quale la santa condivide pure il modo in cui le vesti ricadono a terra piegandosi in brusche quanto innaturali angolature.

Ciò che differenzia tuttavia i rilievi del monumento Caldora dalle sculture dell’altare di Santa Caterina è la politezza della tecnica esecutiva. Il maestro attivo a Trasacco scava la pietra cercando contrasti volumetrici per celare le sue incertezze esecutive. Il modo di procedere sulla materia è molto più simile in questo senso a quello dei maestri Camponeschi. Nel riquadro con l’Incoronazione di Maria, ad esempio, l’esuberanza delle stoffe confonde alcune sproporzioni anatomiche ed errori prospettici, come nel caso delle gambe della Vergine. Tirando dunque le fila di questa ricostruzione è possibile affermare che Gualtieri, giunto nel Regno di Napoli insieme a uno o più collaboratori conosciuti sui ponteggi del duomo di Milano, riuscì a integrarsi e a interagire con l’ambiente circostante. Anche grazie all’aiuto del/i suo/i socio/i, formò maestranze che, esponenti di un gusto transalpino, contribuirono a qualificare in senso internazionale la plastica abruzzese di età durazzesca. Questa, ulteriormente vitalizzata, in quello stesso giro di anni, dalla presenza di artisti dalmati e istriani, visse un grande momento di sperimentazione e rinnovamento che la emancipò dal localismo della tradizione angioina trecentesca e che la rese d’avanguardia anche rispetto ai fatti artistici napoletani. Fra le tante e variegate componenti (molte delle quali ancora in attesa di decodificazione) che alimentarono il Tardogotico abruzzese, la corrente teutonica si radicò a tal punto che continuò ad essere endemica sino alla fine del Quattrocento. Si ricordi, oltre al citato maestro dell’Incoronazione della Vergine di Guardiagrele, anche Giovanni da Lubecca che firmò il portale della chiesa di Santa Maria Maggiore di Caramanico nel 1476 e Giovanni Teutonico, capo di una bottega attiva fino allo scorcio del secolo nell’Italia centrale e specializzata nella produzione di crocifissi lignei. Quanto resta degli altari di Santa Caterina e di San Tommaso a Trasacco è dunque il determinante anello di congiunzione fra il monumento funebre Caldora, autografo di Gualtieri, e la tomba di Lalle Camponeschi, espressione del radicamento delle maestranze tedesche in Abruzzo. Ed è il determinante anello di congiunzione, poiché conservando più vivi gli esiti del linguaggio di cantiere sviluppatosi nella fabbrica del duomo di Milano fra fine Trecento e inizi Quattrocento, spiega come la maniera nitida e composta del primo possa essere stata rielaborata nelle forme libere e ricche dei maestri Camponeschi che, infatti, attinsero anche dal bagaglio figurativo importato dal presunto Giovanni Berti da Milano. Per la serie di ragioni esposte si ritiene, dunque, che la costruzione degli altari di Santa Caterina e di San Tommaso predisposta da Enrico Bartholomei nel 1394, fu effettivamente messa in opera all’inizio del secondo decennio del Quattrocento dai collaboratori di Gualtieri. Questa cronologia molto vicina a quella di alcuni episodi pittorici e di arredi liturgici ancora oggi conservati nella chiesa e soprattutto a quel 1425 tracciato sulla statua lignea di San Cesidio conferma, come ben delineato dai contributi qui editi, che il santuario trasaccano visse un importante restyling architettonico e decorativo già dai primi anni del XV secolo. Prodotto della stessa cultura figurativa sin qui delineata è anche la Madonna con Bambino murata sulla controfacciata dell’oratorio della Concezione, di certo dagli inizi del Novecento. Confrontandola con la santa Caterina, sebbene si debba rilevare un tenore qualitativo più basso, si riscontrano gli stessi volti tondeggianti dai lineamenti minuti, ma soprattutto le stesse modalità di costruzione plastica dei panneggi. Il presumibile stato di abbozzo del retro e lo spessore da altorilievo della scultura mariana provano che questa si addossasse a parete. È poco probabile che potesse far parte dell’altare di San Tommaso, considerata anche la presenza dell’edicola di inquadramento la quale, nonostante i numerosi rimaneggiamenti e le evidenti differenze di resa, sembra essere pertinente alla campagna scultorea della cappella di Santa Caterina. L’apparato fitomorfo è riproposto in un formato più asciutto ed elementare rispetto all’esuberanza rigogliosa degli altari. Il motivo vegetale a quattro foglie con stelo centrale che percorre in forma alternata la cornice di coronamento dell’edicola, è infatti una reinterpretazione un po’ goffa dei più raffinati motivi fogliacei della ghimberga proveniente dall’altare tommaseo. Allo stesso modo l’idea della pigna che emerge da una vegetazione brulicante è ripresa direttamente dall’edicola di Santa Caterina, dove si ripete in corrispondenza delle mensole e dei pinnacoli di coronamento del timpano. Contestuale agli altari ma ad essi non pertinente, la Madonna con Bambino poteva forse far parte di qualche monumento funebre eretto nella cappella di Santa Caterina secondo le disposizioni del committente. Questa ipotesi spiegherebbe la completa assenza di riferimenti relativi alla presenza di un’edicola mariana nella chiesa sia nelle visite pastorali che nella letteratura erudita, mentre troverebbe un labile riscontro nella testimonianza contenuta nell’Historia Marsorum di Febonio che parla di monumenti funebri nei pressi dei due altari di Santa Caterina e di San Tommaso.

Monumenti che sono descritti come casse lapidee elevate da terra, comprese entro fornici e decorate con pinnacoli e figure, secondo un assetto che appare molto simile a quello di alcune tombe milanesi e in particolare al sepolcro dei Rusca, proveniente dal San Francesco di Como e conservato al Museo del Castello sforzesco di Milano. L’unico elemento ostativo a questa ricostruzione è lo stemma impiegato come piedistallo della Madonna con Bambino, che con i suoi fogliami carnosi è ascrivibile alla koinè stilistica di Gualtieri e seguaci. Secondo una recente ipotesi di Pasquale Apone, esso dovrebbe identificare la casata de Grandson e nel caso specifico Guillaume de Grandson, uno dei quattordici cavalieri nominati da Amedeo VI di Savoia in rappresentanza dell’ordine cavalleresco del Collare, poi detto della Santissima Annunziata (1364). La presenza dell’arme nella chiesa abruzzese sarebbe dovuta al fatto che Guillaume avrebbe preso parte all’ultima impresa capitanata dal Conte Verde poco prima della sua morte (1383) e anche per questo mai portata a termine, ovverosia la spedizione promossa da Luigi II d’Angiò e dall’antipapa Clemente VII (1378-1394) contro Carlo III di Durazzo e Urbano VI (1378-1389) per la conquista del Regno di Napoli. E a questa stessa spedizione partecipò anche un Enrico da Trasacco dal momento che compare nel bando di cattura emanato dal sovrano; Enrico che Apone identifica con l’Herricus Bartholomei Herrici suffeudatorio dei conti dei Marsi e committente della cappella di Santa Caterina. Lo stemma vincolerebbe l’impresa decorativa agli anni ottanta del Trecento, smentendo l’evidenza del dato stilistico e il documento del 1394. Si deve tuttavia rilevare che lo scudo, percorso da sei fasce verticali di colore alternato e tagliato trasversalmente da una banda caricata di tre conchiglie, avendo perso le sue connotazioni cromatiche ad eccezione di alcune (come l’oro delle conchiglie), non può identificare con assoluta certezza la nobile famiglia di Vaud. In base alla ricostruzione fatta, l’ipotesi più logica sarebbe quella di poter riconoscere nello stemma le armi di Herricus de Bartholomei, ma né le fonti documentarie né la tradizione indiretta hanno tramandato notizie probanti in tal senso. Soltanto Muzio Febonio46 ricorda che i Bartholomei, dichiarati nemici pubblici da Giovanna II furono costretti al confino e alla confisca dei beni. Quando il più giovane dei cinque figli di Enrico, Ruggero, riuscì a ritornare nelle terre di famiglia, avendo sposato una altrimenti non nota Caterina da Celano, sostituì gli stemmi e il cognome della sua gens con quelli ben più prestigiosi dei conti dei Marsi. Il nuovo lignaggio ottenuto da Ruggero fu trasmesso anche ai suoi posteri, come prova la lapide funeraria datata 1545 di Berardino «de nobili Rugerii familia oriundi». Supporre che lo stemma-piedistallo identifichi le armi dei Bartholomei prima dell’acquisizione del titolo comitale è, però, troppo azzardato. Da una parte perché gli appigli disponibili sono veramente esigui, dall’altra perché è difficile immaginare che Rogerius Rogerij, dopo quell’importante scalata sociale, non aggiornasse la veste araldica nella chiesa di San Cesidio e tanto più nella cappella di famiglia.

A cura di Gaetano Curzi

Con la collaborazione di Marco D’Attanasio e Simona Manzoli

Contributo dell’Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara

Dipartimento di Lettere, Arti e Scienze Sociali

Lascia un commento

Devi essere connesso per inviare un commento.